リフォームする箇所を選ぶ

リフォームやリノベーションに建築確認は必須?確認申請が必要・不要な場合と手続きを解説

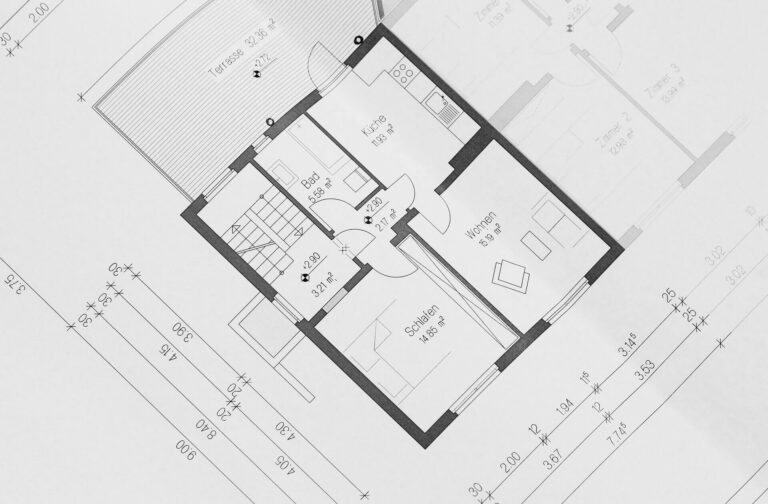

リフォームを検討していると、建築確認という言葉を聞く機会があるでしょう。

リフォームには手続きや検討事項が数多くありますが、建築確認はその中でも最初に理解しておくべき項目です。

この記事では建築申請が必要なケース、不要なケースを詳しく説明しているので、まずは自分の物件がどちらに該当するかを判断してください。

他にも申請しなかった場合のリスクや具体的な工事例、建築確認申請の実際の手順もわかりやすく解説しています。

これからリフォームを始める方には必ず必要な知識なので、是非最後までお読みください。

【関連記事】

>>リフォームの費用相場

市区町村を選ぶだけ

市区町村を選ぶだけ

目次

建築確認とは?

建築確認とは建物を建築または増改築する時に建築基準法・消防法等の建築基準関係規定に違反していないかを確認することです。

建築確認は、建物の安全と、住む人の健康と命を守るためにさまざまな項目によって確認されております。

そのため、建築確認が終わらないと、建築確認済証が交付されないので、工事を着工できません。

新築工事では必須ですが、リフォームの場合は建物の構造と工事の種類により申請が必要な場合と不要な場合があるので必ず確認しましょう。

確認する項目は用途地域ごとの建ぺい率や容積率、接する道路により建物の高さを制限する道路傾斜制限、近隣への日照を確保するための日影制限など多岐に渡ります。

他にもシックハウス対策として化学物質の発散量が少ない建材を利用して換気可能な環境か、採光のため床面積に対し基準以上の大きさの窓があるかなどが挙げられます。

市区町村を選ぶだけ

市区町村を選ぶだけ

大規模の修繕・模様替えを必要とするリフォームやリノベーションでは建築確認が必要になる

建築確認が必要なリフォームとはどのような工事でしょうか。

建築基準法は「主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上について行う過半の修繕・模様替え」と定めています。

修繕と模様替えの違い

修繕は既存と同じ素材・工法を用いて老朽化した部分を原状回復する工事です。

例えば外壁の板材が老朽化したので同じような板材に張り直すのが修繕に該当するでしょう。

模様替えは既存とは違う素材や工法を用いる工事で、性能を高めたり、物件価値の維持を目的に行われます。

先ほどの板材が老朽化した際で例えるならば、同じ板材に張り替えるのではなく、性能面やデザイン性の向上のために新しい素材や工法を用いてリフォームすることを示します。

最近では、リノベーションと呼ばれることが多いです。

「大規模」とは

建物の主要構造である壁、柱、梁、床、屋根又は階段の中で1種以上の部分を半分以上取り壊し、新たに建築する工事を指します。

柱、梁であれば建物全体で使用している総本数の半分を越えた場合、屋根や壁は総面積の半分を越える工事の場合が「過半」に該当します。

市区町村を選ぶだけ

市区町村を選ぶだけ

建物の構造によって建築確認が必要な場合と不要な場合がある

建築基準法では大規模な修繕や模様替えで建築確認申請が必要なのは第1号~第3号の建物と定められています。

第1号は病院や百貨店等の特殊建造物です。

ここでは住宅リフォームの建築確認が必要な第2号、第3号と建築確認が不要な4号の建物について4つのケースを用いて説明します。

ケース1:木造2階建ての建築物

木造2階建て以下で延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒の高さ9m以下で住宅として使用する建物は4号建物に該当します。

4号建物の大規模の修繕、模様替えに該当するリフォームは、現在「4号特例」として建築確認は不要とされています。

しかし2025年4月からは「4号特例」は縮小される予定です。

上記の2階建て木造住宅であっても建築確認が必要となるでしょう。

なぜなら、耐震性や壁量のチェックを強化する事、瑕疵トラブルを未然に防ぐニーズが高まっているためです。

実際に申請する工務店やリフォーム会社にとっては手間が増えますが、住人にとっては住宅の安全性をより確実にできるメリットがあります。

ケース2:木造3階建て、鉄筋2階建ての建築物

木造の建築物で3階建て以上の住宅は2号建物、鉄筋2階建ての建築物は3号建物に該当します。

鉄筋でも平屋建てであったり、延べ面積200㎡を越えない建築物は4号建物です。

2号建物、3号建物の大規模な修繕、模様替えに該当するリフォームは、建築確認が必要になります。

。

壁紙を張り替える、キッチン設備を交換する、収納を造作するといった小規模のリフォームは建築確認が必要ありません。

ケース3:増築

増築における建築確認は修繕、模様替えとは別の基準が設けられています。

- 10㎡以上の増築工事

- 準防火地域・防火地域の増築工事

この2つ条件のどちらかに該当する増築工事は建築確認が必要です。

増築とは敷地内の建造物の延べ面積を増やす全ての工事を指します。

既存の住宅に部屋を一つ増やすといった「建て増し」だけでなく、敷地内に別の建物を建築する場合も増築に該当するでしょう。

屋根があり基礎が地面に固定されたカーポートも増築に該当します。

物置は外から物を出し入れできて、中に人が入らない、奥行き1m以内または、高さが1.4m以内であれば建築物とは見なされません。

10㎡の目安は部屋の広さで約6畳分、駐車スペース2~3台分です。

ケース4:マンション

マンションリフォームの場合は建築確認は不要と考えて良いでしょう。

マンションの主要構造(壁、柱、梁、床等)は共用部分であるコンクリート躯体です。

所有者がリフォームできるのは専有部分のみで、マンション全体の共有部分の過半以上を改修する事にはならないのです。

例えばキッチンとダイニング2部屋の仕切りを取り払いLDKにする場合、子供部屋に壁を作り2部屋にする場合も、建築確認の対象にはなりません。

また1階の専用庭があったとしても、戸建ての敷地内と同じ感覚で、ルーフバルコニーや東屋を建築する事は、マンション規約で禁止されている場合がほとんどです。

市区町村を選ぶだけ

市区町村を選ぶだけ

増築の建築確認申請は準防火・防火地域の指定によって違いがある

前項目で触れたとおり準防火・防火地域内での増築は10㎡以下であっても建築確認申請が必要です。

準防火・防火地域とは

10㎡以下の増築であっても、準防火・防火地域内であれば建築確認は必要です。

準防火・防火地域とは都市計画法第9条において「市街地における火災の危険を防除するため定めた地域」として規制が定められている地域です。

ターミナル駅や繁華街、幹線道路、建物の密集地を中心に指定されています。

この地域の一定以上の階数や延べ面積を有する建物は耐火建築物にする義務があり、健ぺい率も他の地域より厳しい規制があるでしょう。

人が多く集まる地域や大型施設で火災が起こった時、倒壊や延焼を防ぎ、被害を最小限に押さえる目的で様々な施策が行われています。

準防火・防火地域を調べる方法

増築する物件が準防火・防火地域に該当するかを調べるには、自治体のホームページの用途地域マップで準防火・防火地域の条件で検索する方法が簡単でしょう。

地図上でそれぞれの地域が、色分け表示されるので一目瞭然です。

WEB検索ができない場合は、都市計画課の窓口へ問い合わせる方法があります。

市区町村を選ぶだけ

市区町村を選ぶだけ

リフォームやリノベーションで建築確認申請をしなかった場合はどうなる?

建築確認が必要なリフォームにも関わらず申請をしなかった場合はどうなるのでしょうか。

申請しないまま着工すると、建築基準法違反となり罰則を受ける事になります。

違反が判明した時点で申請してから工事を継続できる場合もありますが、様々なリスクを追う可能性も高いので、漏れがないよう注意が必要です。

リスク1:行政指導

リフォームやリノベーション工事に必要な建築申請をしていない場合は法律違反となります。

建築基準法第99条により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を課される可能性があるかもしれません。

建築確認の申請を怠った状態で工事を続けてると判明した場合は、自治体の建築課などから行政指導を受け、是正を求められるでしょう。

指導に従い、この段階で一旦工事を中断して建築確認申請と同等の手続きを取れば、建築確認済証を交付されたと見なされ、工事を再開できます。

リスク2:工事の中止や取り壊しの可能性

行政指導を受けたにも関わらず、是正要求に応じない場合は、工事の中止や取り壊しの可能性があります。

この段階で何も対応しない建築士・リフォーム会社は問題です。

そのまま依頼を継続するかも含め、検討しましょう。

リフォーム工事に限らず、行政が建築確認申請がされているか、各種法令に違反していないかを建築現場に確認に来る事はほぼありません。

近隣から「敷地ギリギリまで建て増しして日が当たらなくなりそう」「建築確認済証の看板が出ていない」等の通報により判明するケースが多いようです。

リスク3:罰金または懲役刑になることも

指導に応じず極めて悪質と判断された場合には、建築基準法第99条により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を課される可能性もあるため注意が必要です。

また違反した建築士の氏名を公開する場合もあります。

しかし現実的には刑罰の対象になる程悪質な建築士はごく少数であり、リフォーム工事でここまでこじれる事は非常に稀と言えるでしょう。

違反した場合にどうなるかを熟知し、建築主にリスクを追わせない、信頼できるリフォーム会社を選ぶ事が大切です。

リスク4:売却時や建物が被害を受けたときに不利になる

工事の時点で建築確認を申請していない事が発覚しなくても、リフォーム完了後に発覚するリスクがあります。

後に物件を売却する事になった場合、既存不適合建築物(現在では適法ではない物件)と見なされるからです。

この場合、融資対象外の物件になり買主がローンを組むことができず、結果的に売買契約が成立しない可能性があります。

火災保険に加入する際、建築確認が適正に完了している証明書を提出するので、内容に相違がある場合は報告義務違反として保険金を受け取れない可能性も考えられるでしょう。

工事が終わった後も長年に渡り影響を及ぼすので、必ず着工前に適正な建築確認申請をしてください。

市区町村を選ぶだけ

市区町村を選ぶだけ

古い建物を大規模にリフォームやリノベーションするときは注意が必要!既存不適格建築物とは?

古い家をリフォームする時は、対象の物件が既存不適格建築物か否かを確認しましょう。

既存不適格建築物とは建築当時は建築基準法に適合していたのに、その後法改正され結果的に現在は建築基準法に適合しなくなった建物です。

最初から建築基準法を無視して建てられた違法建築物とは異なり、法律上は適法な建築物として現状維持が認められています。

そのまま居住を続ける上では全く問題ありません。

注意が必要なのは既存不適格建築物のリフォームを行う時です。

リフォームが建築確認を要する大規模な工事の場合は、建物全体を現行法に適合させる必要があるので注意しましょう。

例えば3階建て木造住宅の屋根瓦を全て葺き替えたり、外壁の板材を全て張り替える工事は、建築確認申請を行います。

しかし既存不適合建築物は希望した部分のリフォームだけでは済まず、建物全体を現行法に適合させるための工事も行う事になるのです。

これではリフォーム計画は大きく変わってしまうので、事前にリフォーム会社と物件の現状を確認し、それに合ったリフォーム方法を十分に話し合う事が重要になります。

市区町村を選ぶだけ

市区町村を選ぶだけ

リフォームやリノベーションで建築確認申請が必要になる代表的な工事の項目5点

ここまでは法令に沿って建築確認が必要なケースを説明してきました。

では実際にどのようなリフォーム工事が該当するのでしょうか。

具体的な例を挙げて説明します。

同じような工事であっても。建築確認の要否が分れる事もあるので気を付けましょう。

項目1:屋根工事

鉄骨2階建てや木造3階建ての住宅の屋根材を葺(ふ)き替える工事は建築申請が必要になります。

4号建築物以外の建物の主要構造である屋根を半分以上新しい瓦(かわら)に替える工事に該当するからです。

最近は地震の揺れや倒壊の可能性を軽減するために軽い素材の瓦に葺き替えるニーズが高まっています。

一方同じ屋根工事でも、主要構造に手を加えなければ建築申請は不要です。

屋根材を替えずに洗浄し上から塗り直す「屋根塗装工事」、既存の屋根の上に新しい屋根材を被せる「カバー工法」が建築確認不要の施工例となります。

項目2:外壁工事

4号建築以外の鉄骨2階建てや木造3階建ての住宅の外壁を半分以上替える工事は建築確認が必要です。

具体的には板材の張り替えや、吹き付けの外壁に新たに板材を張る工事が該当します。

現存の外壁を上から塗り直すだけの工事でしたら、建築確認は不要です。

外壁は住宅の印象を大きく左右するので、色褪せや老朽化が最も気になる部分と言えます。

窓枠の交換や屋根の補修をきっかけに、外壁のリフォームを同時に検討するケースも多いでしょう。

項目3:増築

増築で必ず建築確認が必要なのは、防火地域・準防火地域の物件です。

それ以外の地域でも10㎡を越える増築は建築確認が必要になります。

「吹き抜けを潰してロフトにしたい」

「リモートワークスペースを作りたい」

そんな場合はどうでしょうか。

居室として使用する場合は床面積が増え増築と見なされ建築確認が必要です。

部屋ではなく収納(ロフト)を作る場合は建築確認は不要になります。

ロフトの定義は原則天井高1.4m以下で、広さはロフトのある階の床面積の1/2以下です。

項目4:カーポートや物置、プレハブの設置

敷地内に既存の建物の他に新たに建築物を作る場合も増築となります。

離れや倉庫を建設するわけではないので関係ないと誤解されがちですが、カーポートや物置でも建築物と見なされ、広さや地域によって建築確認の対象となります。

防火地域・準防火地域であれば必ず、それ以外の地域でも10㎡を越える場合には建築確認が必要です。

カーポートは車庫のように壁がある建物ではなくても、屋根と支柱があるので原則として建築物と見なされます。

プレハブや物置をホームセンターで購入し、自分で設置した場合でも、人が入ることが可能で随時移動させる事ができない物は、原則として建築物と見なされますので注意しましょう。

項目5:スケルトンリフォーム

スケルトンは「骨組み」「骨格」を表す英語です。

スケルトンリフォームは梁や柱など建物の基盤のみを残し、他の部分を撤去します。

まさに骨組みの状態にしてから工事をするので、大規模の修繕、模様替えに該当する可能性が高いでしょう。

他にも屋根や外壁まで解体するケースや、配管部分を修理交換するケースも含まれます。

4号建築物以外の建物で、工事は主要構造部である梁や柱、壁や屋根の修繕・模様替えの割合が1/2を越える場合は、建築確認が必要です。

ただしマンションの居室を躯体以外全て取り壊した場合でも、全体の1/2にはなりません。

戸建住宅でも、取り壊す部分が半分に満たなければ建築確認は不要になります。

市区町村を選ぶだけ

市区町村を選ぶだけ

建築確認申請にかかる費用はどのくらい?

建築確認申請には手数料がかかります。

金額は自治体により変わるので、必ず事前に確認しましょう。

また床面積によっても変わるので、多くの自治体が基準としている、床面積30㎡以内と30㎡~100㎡を参考にご紹介します。

| 種別 | 時期 | 床面積 30㎡以内 |

床板面積

30㎡~100㎡ |

|---|---|---|---|

| 確認申請 | 工事前 | 5,000円~ 10,000円 |

9,000円~ 32,000円 |

| 中間検査 | 工事中 | 9,000円~ 15,000円 |

11,000円~

40,000円 |

| 完了検査 | 工事後 | 10,000円~

16,000円 |

12,000円~

48,000円 |

建築確認申請は原則、建築主が提出しますが、ほとんどの場合は設計事務所やハウスメーカーに所属する建築士が委任を受け代行します。

建築士の依頼費用は15~30万円です。

市区町村を選ぶだけ

市区町村を選ぶだけ

建築確認の申請方法の流れを紹介

次は実際に建築確認申請を進めていく手順を説明します。

リフォーム工事は各段階で決める事と手続きが次々と出てきます。

あらかじめリフォーム工事の流れを確認して、スムーズに進行できるよう準備しましょう。

STEP1:リフォーム会社を探す

リフォーム会社は数多くあるので、どこを選べば良いのか迷う方も多いのではないでしょうか。

まずは自分の考える理想の完成図や現在の不満を具体化するために、施工例の画像を多く見るよう心がけましょう。

施工実績が多い会社、希望の箇所のリフォームを得意とする会社、経験豊富な建築士が在籍している会社を探します。

気になった会社から候補を絞り、複数社に見積もりを依頼して比較する事が重要です。

同じ希望を出しても、提案される費用や工事方法は違います。

やり取りの中で各社スタッフの知識や対応、自分との相性を判断してリフォーム会社を決定してください。

STEP2:確認申請書類の作成を依頼・提出

リフォーム会社を決定すると、詳細なプランの打ち合わせが始まります。

この段階が最も時間がかかり、工事内容によっては1~2ヵ月かかるケースもありますが、この後スムーズに進行するために納得行くまで話し合いましょう。

工事内容が決まれば、より細かな費用や日程が提示されます。

リフォームプランが決定したら、建築確認申請に入ります。

実際に申請するのは建築主から委任を受けたリフォーム会社です。

リフォーム会社に建築確認申請書を作成してもらいましょう。

建築確認の申請に必要な書類は次の通りです。

- 確認申請書(建物面積や工事概要が記載されている)

- 図面一式(付近見取り図、配置図、求積図、平面図)

- 各種計算書(採光計算、必要換気計算等)

- 既存建物の確認申請書類・検査済証

- 構造計算書(4号建物以外、鉄骨2階建て・木造3階建ての場合)

- 建築計画概要書

スムーズに建築確認の申請ができるようにリフォーム会社に協力してもらいながら用意しましょう。

STEP3:審査が通ればリフォームやリノベーション開始

上記の書類を提出すると1~2週間程で審査が完了し検査済証が交付されます。

この間にリフォーム中の生活準備や片付け、場合によっては近隣への挨拶を済ませておくと良いでしょう。

建築確認の検査済証を受け取ったらいよいよ着工です。

工事を進める際、必要であれば中間検査を行います。

中間検査とは工事完成後は見られない壁、柱、土台の接合部等が、提出されている図面通りに施工され、かつ建築基準法に適合しているかを確認する検査です。

問題がなければ検査合格証が交付され、その後の工事を続行する事ができます。

着工後に計画に変更があった場合は改めて確認申請が必要です。

申請せずに工事を完了した場合、罰則もあるので気をつけましょう。

STEP4:完了検査を行い終了

全ての工事が終了すると、完了検査が行われます。

完了検査は工事完了した後に申請された図面どおりに施工されているかを確認することです。

工事後には隠れてしまう構造部分や接合部、内装仕上げで使用した建材写真の提出を求められる場合もあります。

問題なく施工され建築基準法に適合していると判断されると、完了検査合格証を受け取れます。

市区町村を選ぶだけ

市区町村を選ぶだけ

【まとめ】建築確認が必要なケースを把握して正しいリフォームやリノベーションを!

ここまでお読みいただきリフォーム・リノベーションを始めるにあたり、対象の物件において建築確認が必要か判断できたのではないでしょうか。

さまざまな条件により建築確認申請が不要であっても、必ず建築基準法や関連法に適合した正しい工事が必要になります。

建築確認を申請するためには手間も費用もかかりますが、工事完了後に安全に快適に生活するためにも、物件価値を維持するためにも不可欠な手続きと考えましょう。

実際の手続きは建築士に委任し、建築主が自ら建築確認申請をする事はあまりありません。

しかし全体の流れや法律の意味を理解し、事前に自治体のホームページで物件の用途地域を調べておく事で、リフォームを円滑に進行できるはずです。